初めて、らんちゅう飼育に挑戦

らんちゅうは、飼育者によっても、育てる環境の違いでも大きく変化する魚です。

らんちゅうを飼育する際

らんちゅうには、背びれがなく尾も短いため泳ぐのが苦手な魚であるということを念頭に置いて飼育するこが大事です。

らんちゅう飼育は、熱帯魚や金魚を飼育する時のようにフイルターは重要ではなく、エアポンプによるエアレーションと適切な水換えにより、らんちゅうに適した水の維持に心がかければ誰でも飼育できます。

まずは、らんちゅうを飼育するのに当たり考慮すべき点を考えて見ましょう。

らんちゅうを飼育するのに当たり考慮すべき点

- らんちゅうを飼育する容器に予算をいくらかけられるか?

- らんちゅうを飼育する容器は、どこに置くか?

- どういった池を購入するか?

以上の3点を考慮してらんちゅう飼育の準備をしましょう。

初めて、らんちゅう飼育に本格的に挑戦する場合

FRP製のらんちゅう池、120×90㎝以上のもの1面と練り船(タフ船)80から140㎝のもの1面の2面からをおすすめします。

また、置き場所の制約から池での飼育ができないなら水槽飼育も可能です。

実際、自分も水槽でらんちゅうを飼育しています。

らんちゅうの特徴

- 泳ぎが苦手

- 頭部には肉瘤を発達させる

- 背びれがない

- 他の鰭も大きく広がらない

- 尾びれは金魚の典型である3つ尾あるいは4つ尾

- 生まれたときは黒いが途中で色が変わる

人気のらんちゅうの種類

引用:フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より

大阪らんちゅう

江戸期にらんちゅうとして文献や浮世絵に登場する個体群である。

背びれがない丸い背中と開いた尾びれを有する。

肉瘤は発達せず、花房と呼ばれる丸い粒のような瘤が左右の目の前に形成される程度である。

らんちゅうの体色や体型について類型化が行われたのもこの個体群においてである。

しかし明治期の登場した協会系や宇野系に押され飼育数は減少。

第二次世界大戦の戦災によって絶滅した。

戦後に肉瘤の少ないらんちゅうとナンキン、トサキン、ハナフサなどを使用して復元された。

協会系

明治期に東京の初代石川亀吉が作出した個体群は現在のらんちゅうの基礎の一つである。

以降、現在の品評会につながる観賞会が行われ、愛好会も結成されるようになった。全日本らんちゅう連盟(1941年設立)によって石川家は「らんちゅうの宗家」の称号を贈られた。この石川亀吉のらんちゅうに連なる系列を日本らんちゅう協会(1951年設立)が基準としたために「協会系」あるいは「宗家系」と呼ぶ。

この系列は、力強い体型と尾の形態の均整、泳ぎ方の美しさを重視する。

宇野系

同じころ京都では陶芸家宇野仁松(1864年-1937年)が趣味でらんちゅうを飼育し「協会系」のらんちゅうなどを基に彼の審美眼で選抜され、審美の基準が確立された。

これの系列を「宇野系」という。

この系列は肉瘤の発達と色彩の美しさを重んじ体型の大きいものは好まれない。

まとめ

「協会系」と「宇野系」は審美の基準が異なるためにまったく違うものとして扱われ品評会でも同時に並ぶことはない。

大阪らんちゅうはらんちゅうの観賞文化の基礎を作ったが、現在のものは終戦後復元されたものであり別の品種と見なされる。

またこれらの系列に以外にも、現在でも全国の生産者が独自の審美眼で「新しい美しさ」を提案した個体群を作出している。

らんちゅうの飼育容器

らんちゅうには、背びれがなく尾も短いため泳ぐのが苦手です。

なので、水深は浅く、水流はなるべく少ないほうが向いています。

らんちゅうを飼育する水の深さは、20㎝から40㎝とします。

激しい水流を伴うろ過やエアレーションは避けるべきです。

ガラス水槽

らんちゅう専用のガラス水槽が販売されていて、幅45、60、90、120㎝、水深20~30㎝、奥行き30~45㎝の物があります。

ガラス水槽は正面や横からも鑑賞できる利点がありますが、それがらんちゅうの形質の開花を阻害します。

四方から光が入るため、目が飛び出やすいうえ、ストレスも加わり頭のできが損なわれやすくなります。

なので、側面や底面を遮光して飼育しましょう。

FRP容器

今まで、コンクリート製のタタキ池が使われていましたが、最近タタキ池の代わりとしてFRPの容器が重宝されています。

コンクリート製のタタキ池は、一旦作ってしまうと動かすことができませんが樹脂製の容器なら動かせます。

FRPで作られた容器は水圧で変形する事が殆どありません。

また、保温を施した場合はタタキ池とプラ舟の要素を併せ持つ容器となります。

練り船(タフ船)

セメントなどを練るためのプラスチック容器でホームセンターで販売されていてサイズもいろいろあります。

かなり頑丈にできているのでらんちゅうを飼育している方々から重宝されています。

まとめ

らんちゅう飼育専用のガラス水槽が市販されています。

サイズは、幅45㎝~120㎝、水深20㎝~30㎝、奥行き30㎝~45㎝の物があります。

自宅の置き場所を考慮してサイズを選びましょう。

頑丈な棚なら何段にも設置可能です。

そういう自分も、知り合いの鉄工場の方にお願いして4段の棚を作っていただき、一番上には、エアレーション用のエアポンプを設置しています。

らんちゅうを飼育する製品が多く、サイズは、120×120㎝から180×180㎝まであります。

らんちゅうを飼育する容器ではないけど、表面積、耐久性、サイズの手ごろさかららんちゅう飼育によく用いられている容器です。

マンションや団地のベランダなど、ちょっとした空き間を利用して池替わりにセットすることができます。

ホームセンターで販売されており比較的安価で入手できます。

我が家のらんちゅう飼育の様子

自分は、らんちゅうの可愛らしさに惚れ込んでらんちゅうを育てていました。

らんちゅうを育てるのは、初めてでしたので二歳魚のらんちゅうから挑戦しました。

始めは、ある程度の大きさになると死んでしまうという連続でしたが長年飼っていると育てるコツも分かり数も増えていきました。

らんちゅう用の水槽も90cm水槽が一個、60cm水槽が二個になり飼育数も19匹という段階まで到達していました。

ところがある夜、一夜にして19匹の全てを何者かに食べられてしまいました。

我が家の玄関前に約12cmほどまでやっと育てたらんちゅうの死骸のみ残っていました。

ショックで2年ほどらんちゅうを飼うのは、中断し水槽には金魚をいれたり水をはるだけの状態にしていました。

がこのままではもつたいないし

来客などにはこれまでのいきさつを説明したりしていました。

なんせ、玄関前なのでみっともないので再びらんちゅうを飼うことを決意。

らんちゅうを育てるのに適切な5月になったので、二歳魚のらんちゅうを入手したくネットで調べると以前と比べ価格が高くなっておりとてもじゃないけど手がでません。

当歳魚ならそこそこの値段なので、当歳魚にすることにしました。

当歳魚のらんちゅう飼育は、始めてですがとにかく挑戦です。

我が家の現在の状況

| メモ 上の段60cm水槽には、現在1匹の金魚(丹頂)が入っています。 |

先ずは、飼育水の準備をしなくてはなりません。

らんちゅうの飼育水の準備

自分の場合は、今まで使用していて生体の入っていない水層の清掃からとなります。

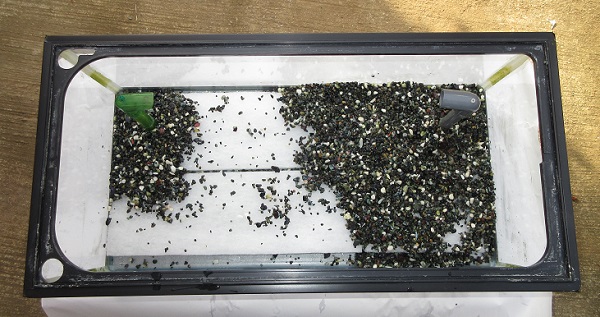

清掃する水槽は、らんちゅう専用水槽90cm規格と60cm規格を一個づつです。

今まで入っていた水を排水し、底砂はバケツに入れてきれいに洗います。

もちろん、水槽や予備器具もきれいにします。

まずは、60cm水槽から

水槽の底に底面フイルターをおきます。

| メモ 画面左側は純正、右側は手製。 純正のエアーの吐出し口の塩ビパイプは、らんちゅう用の水槽には高すぎるので高さを調整し適当な高さにカットします。 |

底面フイルターの上に上面フイルター用の綿を敷きます。

綿が見えなく程度に底砂をかぶせます。

次に、90cm水槽もきれいに清掃後、左側には、底面フイルター、右側に投げ込み式のスポンジフィルターを設置します。

最後に、ホームセンターから発泡スチロールの箱(幅48cm、奥行き41cm、高さ21cm)を購入。

こちらは、鑑賞魚ストーンのみでエアーレーションをし育てて見ることにします。

ここまでの作業終え水槽棚に設置しブロアーポンプに各エアーチューブを繋ぎブロアーポンプのコードをコンセントに差し込んでもどうしたことかエアーがでません。

ブロアーポンプを分解するとチャンバーブロック部のゴムが破裂しており修理できないことが判明しました。

このブロアーポンプは、12年前にヤフオクで中古を購入したものです。

今回も、ヤフオクで中古を探したらその時点で7000円の落札価格のものを見つけました。

参考の為に、新品はいくらぐらいするかチェックしたらヤフーショッピングで最安値の9400円で送料も無料という商品を見つけましたのでこれを購入することにしました。

新しく購入した商品は、「安永エアポンプ株式会社 電磁式エアーポンプ AP-40P]です。

下の画像が今回購入したエアーポンプです。

エアーポンプに今まで使用していた手製の分岐コックを取り付けました。

エアーポンプを棚に設置しエアーチューブを繋ぎます。

それぞれの飼育容器にエアーレーションをかけておきます。

| メモ ここまでの作業が終えたら一週間ほど待ち魚をいれます。 都合、3個所にらんちゅうを投入できることになりました。 |

コメント